開かれた可能性に向かって──alter.の審査会から考えるよりよいプロセスのあり方

現在alter.では11月の開催に向けてさまざまな準備が進行しています。今回ご紹介するのは、出展プロジェクトを決定した審査プロセスの様子です。alter.では国内外のデザイナーやキュレーター5名/組からなるコミッティによる審査のもと、出展プロジェクトを決定しています。果たしてコミッティメンバーは応募プロジェクトのどんな点に注目し、どんな可能性を見出したのでしょうか。

プロダクトの価値基準を定義

今回alter.では、国内外のデザイナーやキュレーター5名/組を迎えたコミッティによる審査のもと、出展プロジェクトの選定を行っています。

もっとも、MoMAやポンピドゥー・センターといった世界的な美術機関のキュレーターや日本で独自の活動を展開する建築家など、それぞれの専門やこれまでの活動はさまざまですから、コミッティ内でもプロダクト(デザイン)に対する考え方は異なっているはずです。そこで私たちはまず、alter.側でプロダクトの価値基準を決めてしまうのではなく、コミッティメンバーそれぞれにその価値基準を定義づけていただきました(それぞれがどんな基準を設定したかについては、インタビュー記事よりぜひご覧ください)。

コミッティメンバーへのインタビューを通じて「身の丈」「ニーズ」「共感」「真正性」など多くのキーワードが上がるなか、alter.では単に造形的な美だけを問うのではなく、さまざまな観点からプロダクトの価値を考えていく場をつくれたらと考えています。

より具体的な審査プロセスにおいては、応募プロジェクトの資料をもとに、コミッティメンバーが採点を行っています。各プロジェクトに対してよりよいものほど数値が低くなるよう1〜4の点数をつけ、その合計数値が低いものほどコミッティメンバー全体からの評価が高くなるシステムを採用しました。

今回のalter.はプロダクトだけを展示するショーケースというよりはむしろ、さまざまなクリエイターの方々に集まっていただきながら、そのプロダクトの見せ方や空間の演出まで含めてプレゼンテーションしていただくことを予定しています。そのため、コミッティによる審査においては、プロダクトとプレゼンテーションそれぞれに点数をつけています。

プロダクトとしてはの評価は高いがプレゼンテーションに改善点が見られるものや、プレゼンテーションとしては独自性が高いがプロダクトが想像しづらく評価が下がってしまったものなど、2つの面それぞれの評価が変わってしまうケースもありますし、コミッティメンバーによっても評価が割れる作品もあります。審査というプロセスは展示プロジェクトを決めるために行われるものですが、同時に、コミッティやalter.そのものがどんなプロダクトを評価するのか、その価値観を浮き彫りにするようなものでもあったと言えるでしょう。

alter.を支える5名/組のコミッティメンバー

alter.を支える5名/組のコミッティメンバー

コミッティメンバーとの議論

もちろん、今回の出展プロジェクトは単にコミッティがつけた点数順に並んでいるわけではありません。点数としては低いがある部分を変更すればもっとよくなると思われるものや、プロジェクトの出展規模を変更することでよりよいプレゼンテーションになりうるもの、コミッティ間で意見が割れているものなど、さまざまな可能性を含めて検討を行うべく、コミッティメンバーが集まるオンラインミーティングを実施しました。

これまでコミッティメンバーが一同に介する場がなかったこともあり、ミーティングではまず、各メンバーから応募プロジェクト全体に対するコメントが寄せられました。

「多くの応募が単なるプロダクトではなく、非常にコンセプチュアルなアプローチを採っていることが素晴らしいと思いました。他方で、Soloブースの評価が低くなりやすいとも感じます。領域横断的なプレゼンテーションを行える大きなブースと比べると、プロダクトの展示を主とするSoloブースのインパクトは小さくならざるをえません」

MoMAで建築・デザイン部門のキュレーターを務めるTanja Hwangがそう指摘すると、建築家でありDAIKEI MILLSやSKWATを主宰する中村圭佑は「もはやSoloブースは必要ないのかもしれません」と応答します。

「alter.は従来のデザインイベントとは大きく異なるものだと思うのですが、ほとんどの応募者がalter.の意図を汲み取ったプロジェクトを提案してくれたことがとても嬉しいですね。だからこそ、プロダクトの展示に留まりやすいSoloブースは必要ないと思います。alter.はプロダクトデザイナーだけでなくダンサーや写真家などさまざまな業界のクリエイターがコラボレーションし、固定観念を打ち破るようなプレゼンテーションを行うところが面白いわけですから」

中村の意見を聞き、SAY HI TOを主宰するインディペンデントキュレーターのKristineやポンピドゥー・センターのキュレーターを務めるOlivier Zeitounも頷きます。

「Soloブースのプロダクトが悪いわけではないのですが、イベントのコンセプトが少し薄まってしまうかもしれませんね」とKristineが指摘すると、Olivierは「評価の高かったSoloブースのプロジェクトのなかには、alter.全体のコンセプトと合致するものもあるかもしれません」と語り、Soloブースの応募プロジェクトを改めて見直す必要性を提示します。

こうした議論が進んだ結果、今回alter.はSoloブースとして応募されていたいくつかのプロジェクトをプレゼンテーション形式へと変更することを選択しました。当初は展示空間の規模に応じてS〜Lという3種類のプレゼンテーションのほかに、プロダクトだけを展示するSoloブースを設ける予定でしたが、コミッティメンバーとの議論やalter.全体のコンセプトを鑑み、すべての展示がプレゼンテーション形式を採用することとなりました。

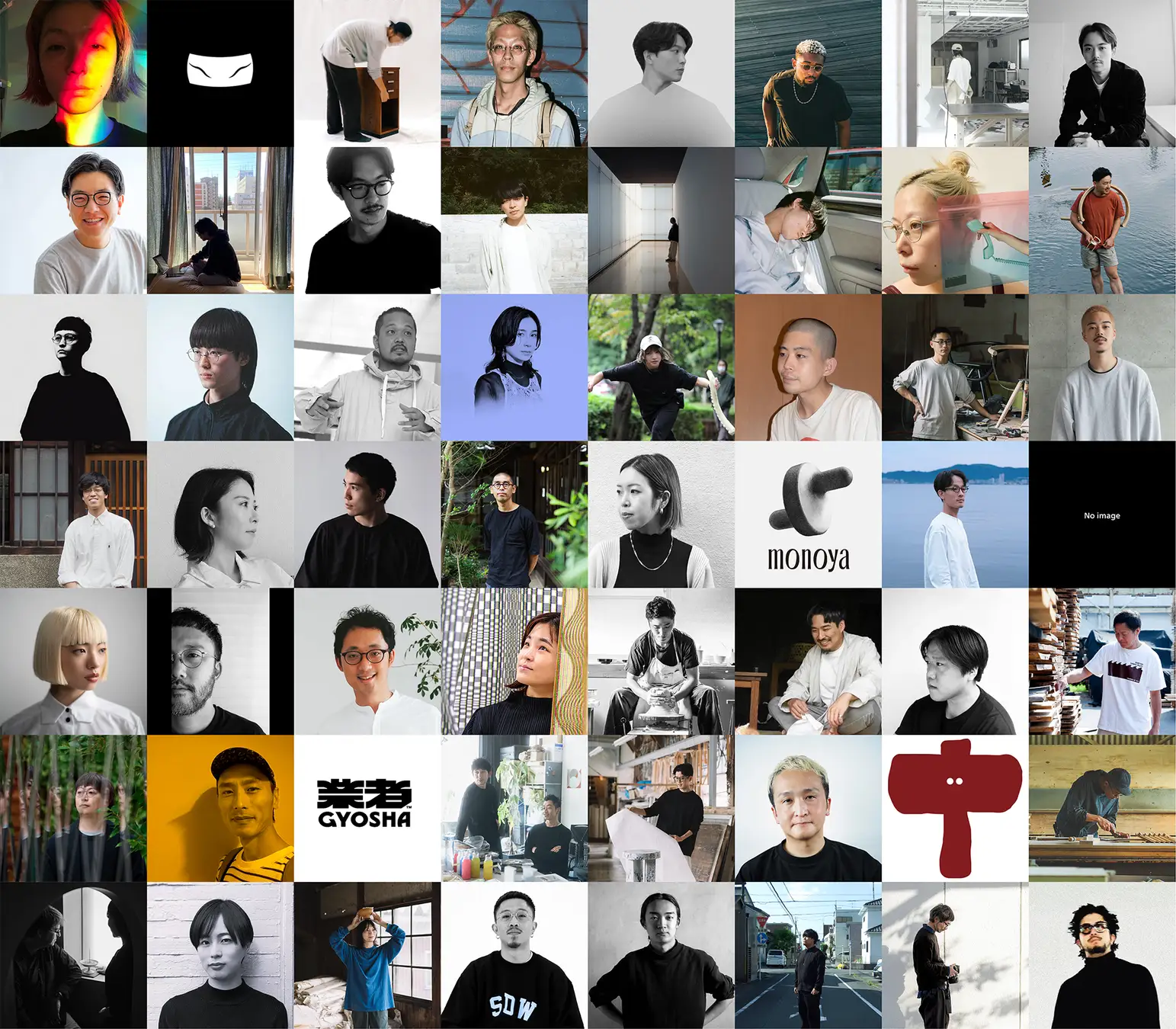

今年のalter.には計56名/組のクリエイターが参加。

開かれた可能性を生み出すプロセス

今回のミーティングにおいては、その後もさまざまな意見が上がり、応募者へプロジェクトのアップデートを依頼することも少なくありませんでした。当初はLサイズで応募されたプロジェクトをMサイズへ変更することもあれば、プレゼンテーション方式の変更を打診するもの、プロダクトのありようを変更するものなど、そのアップデート内容もさまざまです。

たとえばあるプロジェクトについては地域を超えたクリエイター同士がコラボレーションしている点が高く評価されたものの、そのことが伝わりづらいのでプレゼンテーションを改善すべきではという意見があがり、またべつのあるプロジェクトについては、プレゼンテーションは非常に優れているもののプロダクトとの紐づきがわかりにくいためプロダクトを見直すべきだという指摘も上がりました。

alter.では今回のイベントに向けてクリエイターの方々にプロジェクトを立ち上げてもらうことを重視しているため、応募されたプロジェクトのなかには最終的なプロダクトがどんなものになるのか、どんなクオリティのものなのか想像がつきづらいものも少なくありません。プロダクトデザインのイベントにおいて、最終的なプロダクトがわからないまま準備を進めていくことは、ある意味ではリスキーなものだと言えるのかもしれません。しかし、それは同時に、展示されるプロジェクトがいまなおさまざまな可能性に開かれていることを意味してもいます。現にコミッティメンバーのミーティングを経ていくつのかのプロジェクトは企画をアップデートし、プロジェクトやalter.そのもののコンセプトと合致したプロダクトやプレゼンテーションへとアップデートを行っています。

最初から決まった答えを提示するのではなく、クリエイターの方々やコミッティメンバーとコラボレーションを重ねながら、べつの可能性を検討しつづけること──こうしたプロセスのあり方もまた、alter.というイベントの特徴のひとつと言えるでしょう。

こうして今回のalter.では、計56名のクリエイターが参加する11組のプロジェクトが採択されました。本Journalでは今後、各プロジェクトについてもご紹介していきます。果たしてこのプロセスからどんなプロジェクトが生まれ、どんなプロダクトが展示され、クリエイターからどんな問題提起が行われるのか。ぜひご期待ください。