その作品からクリエイティブな「声」は聞こえてくるか

Kristen de La Vallière(say hi to_) SAY HI TOファウンダー Kristen de La Vallièreインタビュー

alter.の会場で展示されるプロジェクトは、コミッティメンバーによる審査を通じて決定されます。コミッティメンバーを務めるのは、MoMAやポンピドゥー・センターといった世界的なデザイン・美術機関のキュレーターから気鋭のデザインメディアのディレクター、自身もさまざまなフィールドで活躍するデザイナーまで、非常にさまざま。本ウェブサイトでは、alter.のプロセスを開示していくうえで、コミッティメンバーへのインタビューを公開していきます。

1人目のコミッティメンバーは、2015年にデザインと建築の視点からカルチャーを捉えるオンラインメディアプラットフォーム「say hi to_」を立ち上げたKristen de La Vallière。クリエイティブ・コンサルタント/キュレーターとしても活動するKristenは、日本のデザイナーにも積極的にインタビューを行いながら、国を超えたデザインコミュニティをつくろうとしてきました。Kristenへのインタビューから、alter.がいま果たすべき役割を考えます。

クリエイターをサポートするための環境づくり

──Kristenさんの現在のお仕事/活動について教えていただけないでしょうか。

私はデザインや建築の領域を中心に、クリエイティブ・ディレクターやキュレーター、エディターとして活動しています。さまざまなデザイナーやブランドとともに、コンセプト開発からビジュアル制作、ブランド戦略の策定など多様な仕事に取り組んでいます。

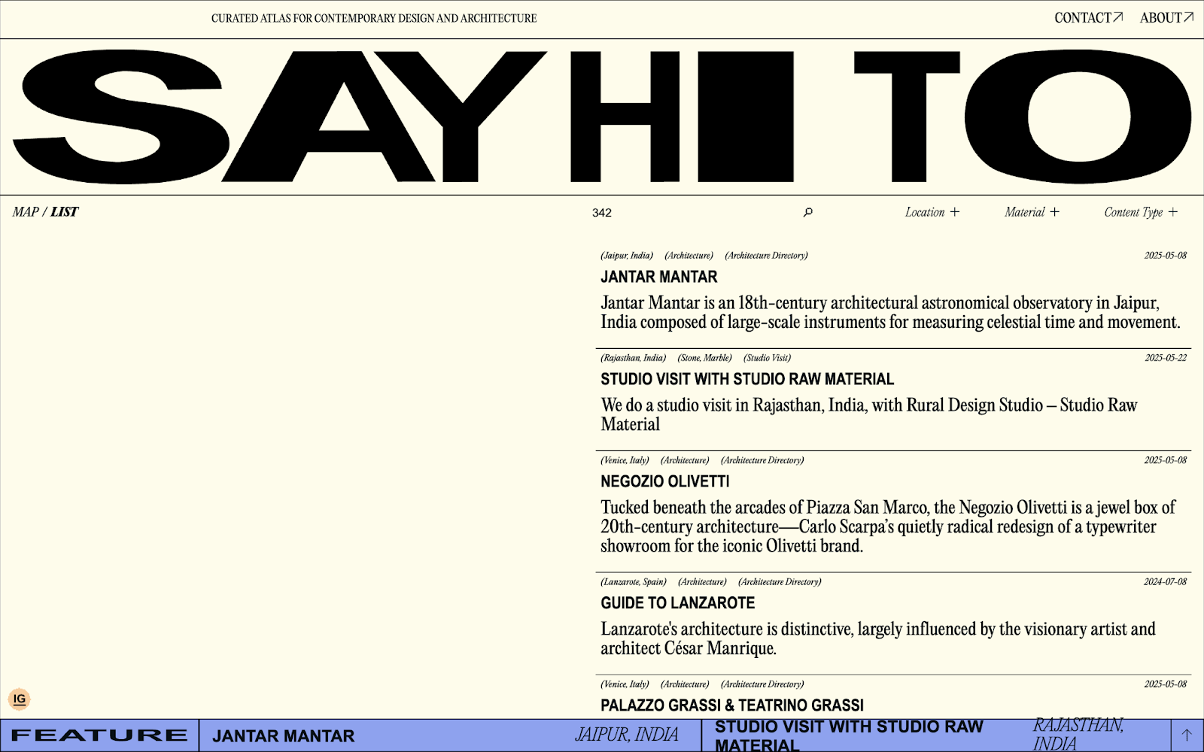

また、2015年には現代のデザインや建築、工芸にフォーカスしたメディアプラットフォーム「say hi to_ Atlas」を立ち上げました。インタビューやリサーチを通じて、トレンドニュースやライフスタイルコンテンツに頼らず、デザインにおける文化や地理、美学の関係性をマッピングしています。これは個人的な研究活動であり、世界に開かれたアーカイブでもあります。

──かなり幅広い領域のプロジェクトに携わられていますね。

レジデンスプログラムやコラボレーション、グローバルキャンペーンなど施策を問わず、私の実践の革新は物事がどう見られ、フレーム化され、理解されるかを考えていくことにあります。視覚的に洗練されており深い思索が行われている作品や、それらが従来の規範や予想を超えて広がる仕組みを構築していくことに興味があるんです。

──alter.のコミッティメンバーへ参加依頼を受けたとき、どんな印象を抱かれましたか?

非常に光栄に思います。以前東京を訪れた際に事務局のメンバーともお会いし、みなさんがそれぞれ取り組んでいるプロジェクトは尊敬すべきものでした、そんな方々から声をかけていただけたのがうれしいですね。東京のデザインコミュニティが成長している感覚もあり、私にとっても面白い状況だと感じます。

私は数年間東京とパリを行き来しながら暮らしているのですが、どちらも強固なデザインコミュニティが形成されている一方で、適切なデザインイベントやプラットフォームがあるようには感じられませんでした。伝統工芸や工業デザインの外側にあるプロジェクトを紹介するだけでなく、インディペンデントなクリエイターを経済的・構造的にサポートする環境をつくるうえでも、alter.は日本だけでなくグローバルな規模から見ても新鮮で求められているような取り組みだと感じました。

say hi to_ではさまざまな国のクリエイターのインタビューが公開されている。

若手デザイナーに必要な「2つの機会」

──現在、デザイン業界やクリエイターはどんな課題に直面していると思われるでしょうか。

特に若手デザイナーやクリエイターが直面している大きな課題のひとつは、アイデアを実現するための経済的な手段とそれらを発表するプラットフォームが限られていることです。たとえば、家具をデザインするには多額の費用がかかりますよね。材料や工具、デジタルツールはもちろんのこと、熟練した職人からサポートしてもらわなければいけないこともあります。若いデザイナーにとっては、プロトタイプをひとつつくるだけで1カ月の生活費以上のコストがかかってしまうこともあるでしょう。

そしてたとえプロダクトをつくったとしても、展示にはさらなるコストがかかります。既存のプラットフォームはすでに飽和していて、非常に多くのプロダクトが溢れかえっているので、新しい作品や発表を見てもらうことは難しい。つくる機会と見せる機会、双方が必要不可欠です。

加えて、近年のデザイナーやクリエイターの実践は、より多様化しています。もはや「工芸」「アート」「工業デザイン」など既存のカテゴリーにわかりやすく当てはめられないのです。しかし、巷では伝統的なフレームワークに基づいて作品にラベルを付けたりフレームに封じ込めたりする傾向があり、デザイナーの意図が単純化されたり、受け取られ方が制限されたりする可能性がありますね。作品を伝統的なフレームに合わせることなく、独自の形式のままで存在できる空間をつくる必要があると感じています。

──Kristenさんは日本のデザインやクリエイティブについてどんな印象をおもちですか?

私は日本各地を訪れたことがありますが、職人たちが仕事に身を捧げ、高度な技能を実現させているような環境は日本にしかありません。こうした職人の技能を応用することで、日本は歴史的に見ても非常に興味深いクリエイターを生み出しているとも感じます。たとえば山本耀司や三宅一生、コム・デ・ギャルソンの川久保玲の哲学やファッションにおける実践は、その好例と言えるでしょう。

あるいは、1940年代に立ち上がった走泥社の陶芸運動も、既存の陶芸に挑戦し、新たな表現を切り拓いてきましたよね。天野尚は世界で最も精巧で優雅な水草レイアウト・エコシステムをつくりあげましたし、原研哉は哲学的なフレームワークを通じてデザインを思考として再定義し、デザインにおける白色の意味と空の概念を再定義しました。個人的に最も大きなインスピレーションを受けたクリエイターのひとりである石岡瑛子も、グラフィックデザインやファッション、演劇、映画など境界を横断しながら活動してきました。単に領域を横断するだけでなく、横断することによってのみ実現しうる独自の言語をつくりだしていたのです。

──現代のクリエイターにも関心をおもちですか?

最近出会った、Open Reel Ensembleというサウンドアーティストも非常に魅力的でした。彼らはヴィンテージのオープンリール式テープレコーダーから独自の楽器をつくり、パフォーマンスを披露しています。この表現は技術的・概念的に稀有なものであり、世界的に見ても非常に興味深いです。

これらは「トレンド」ではなく、クリエイターがアイデアや実験、そしてメディアの進化と深く向き合っていることと関係しているのではないでしょうか。私にとっては作品だけが面白いのではなく、その背後にあるプロセスやインスピレーションの源が面白いですし、その姿勢が日本のクリエイティビティの魅力でもあると感じますね。

この投稿をInstagramで見る

say hi to_では日本のクリエイターもたびたび紹介されている。

予期せぬコラボレーションへの期待

──Kristenさんがいま関心をもっているムーブメントや思想、技術はありますか?

私は常にニッチなものに魅了されているので、大きなムーブメントについて語ることは難しいですね。個人的に、とくにデジタル時代においては、体験と人間をつなぐ媒介としてのデザインに強い興味があります。また、より繊細かつ感覚的にヘルスケアを捉えるうえで、流れる水や香りなど自然の要素を統合するようなアプローチにも関心があります。

個人的に関心があるもうひとつの領域は、機能と空間の関係性です。とくに都市生活という狭い空間におけるデザインがどのように進化していくのか、この問題はまだ深く探求されておらず、豊かな可能性があると思います。

──alter.の出展者に対しては、どんなことを期待されますか?

異なる哲学やメディア、分野が出会うことによって生じる予期せぬコラボレーションや、多分野にまたがるコンセプトや実験を探求するプロジェクトを見られたらうれしいですね。デザイナーたちの実践が、新しいタイプの対話やコラボレーションを通じてどのように進化していくのか、個人的にも気になっています。

alter.というプラットフォームは、既存の分野や商業的カテゴリーに簡単に収まらない実践のための空間をつくることで、そして伝統的なフレームにとらわれずデザインが実際にどう進化しているのかを捉えた枠組みを提示することで、新たなクリエイティブをサポートできる場をつくってくれるはずだと思いますから。

──Kristenさんにとって、プロダクト(デザイン)における「機能」とは何を意味するのでしょうか。

デザインとアートを分かつのは、まさに「機能」の概念です。よいデザインとは、人間工学的にも深く検討がなされ、装飾を洗練させることで、機能がプロダクトの核心にあるものだと考えられますよね。

ただ、私の個人的な見解としては、美しさそれ自体も機能だと信じています。多くのプロダクトは、ユーザーがどう関わるかによって異なる機能をもちうるものです。たとえば私の家にも、ときにスツールとして、ときにサイドテーブルとして、またあるときは祭壇のように使えるプロダクトがあります。日本の建築においてはどのように住まれるかによって空間の機能が変化しうるように、デザインも変化しうる。さまざまな用途に適応可能で、固定されておらず、置かれた文脈とユーザーによって形づくられるものでもあるでしょう。

実際に建築家やデザイナーのスタジオを訪れるなど、丁寧な取材によって各記事はつくられている。

──「プロダクト(デザイン)」の条件を簡潔に表現するとすれば、何だと思われるでしょうか。

工業デザインの枠組み内でプロダクトデザインについて議論しているなら、耐久性があり、再現可能で、その核心に機能性をもつ必要があると言えるでしょう。その目的は、主に表現として評価されることではなく、問題を解決することにあります。

──Kristenさんが審査に携わるうえで、どんな視点からプロダクトやデザインの価値を評価しようと思われるでしょうか。3つのキーワードを教えてください。

難しい質問ですね。「プロダクト」とは工業デザイン特有の言葉づかいに感じられるからです。しかし、「デザイン」とはもっと広い文脈で使われるものです。ですから、それぞれ異なる回答がありえます。

まず、プロダクトなら「耐久性」「再現可能性」「機能性」から評価するはずです。しかし、より広範なデザインについて考えるなら、この3つではない。「職人技」「コンセプト」「真正性」──トレンドによって駆動するものではなく、作家のクリエイティブな「声」を私は聞きたいと思っています。